「その前に!やっておくべき「作業」」

佐藤です。

先日、更新が間に合わなかったので今回2回更新します。

1回目の更新は、「たけのこの間に残った”ぬか”を取り除く 『下茹でのあとの下茹で』」を伝授します。

前回、最後に”和”にこだわらない「たけのこ創作煮物」を伝授しますと言いましたが、その前におろそかにできないやっておくべき「作業」がありました。

これをやらないと、この後のたけのこ料理の”でき”が悪くなります。

仕上がりが悪くなる。

前回伝授した、「丸ごと茹でられない、デカイ”たけのこ”を茹でる方法」は、「たけのこ」を2~8等分に切り分けてから茹でます。

で、「たけのこ」の中は、断続的に空洞になってます。

そうすると、ゆでてる間に”ぬか”がそこに入り込むわけです。

この状態のまま・・・

”ぬか”が入り込んだまま料理すれば、煮物の煮汁にぬかがタップリ・・・ってことになります。

食べられないことはないですが見た目が、汚らしくなります。

この残り”ぬか”。

茹で終わってすぐに気付かないんですね。

食べやすいサイズに切ってる時にはじめて、「うわッ!なんじゃこれ!」「あッ!そうか”ぬか”が入ってるのか」

と気付くのです・・・

「洗ったら取れるんじゃないの?」という意見もあるでしょう。

確かに洗えば取れるのですが・・・

たけのこの空洞を1つ1つ確かめながら洗うとどれだけの時間がかかるでしょうか?

やってられないです、そんなめんどくさいこと。

それに、空洞の細い部分に入り込んだ”ぬか”はなかなか取れません。

そこで、これ!

「たけのこの間に残った”ぬか”を取り除く 『下茹でのあとの下茹で』」

これは、たけのこを 食べやすいサイズに切ったあと、「再度タップリの湯で茹でるの方法」です。

グラグラ茹でると、中に入り込んだ”ぬか”がジワジワ抜け出ます。

Tシャツに付いた”シミ”が強力な洗剤を使った洗濯機によってジワジワ、ジワジワ取れていくイメージ。

「再度タップリの湯で茹でる方法」

この1(ワン)作業だけで「たけのこ」に入り込んだ”ぬか”が取れちゃうんです。

1つ1つ空洞を確かめて洗わなくて済みます。

「たけのこ」を料理する時、皮ごと茹でる最初の作業が『下茹で』です。

ですが、もう1度「茹でる」作業が加わるので、『下茹でのあとの下茹で』です。

詳しいやり方見てください!

↓↓

穂の部分(半分に切った上部)の硬い皮を中の軟らかい皮が出てくるまで剥き取ります。(5~8枚)

先端に少し硬い皮が残っている状態(写真)まで剥きます。

次に、外側のデコボコした部分を包丁で剥き取ります。

(この部分も硬いので切り取ります。もし剥くのが難しい場合は包丁の刃元でガリガリ削り取ってもOK)

再度、流水で洗います。

(たけのこの大きさで変わります、超大きな「たけのこ」は縦3~4等分に切る場合も)

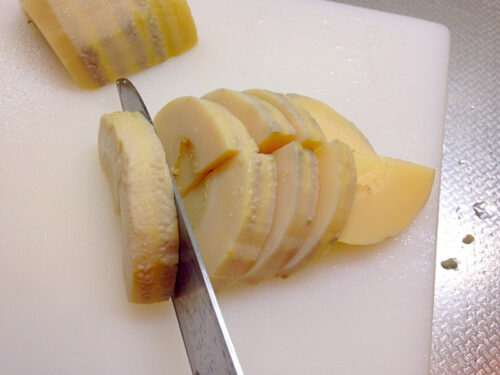

で、この作業で気付くと思いますが・・・

「たけのこ」の間に”ぬか”がけっこう残っていることに。

とりあえずこのまま置いて、次に穂の部分を切り分けます。

硬い皮の茶色がなくなった位置が切る場所です。

(できるだけギリギリを狙って下さい。余分に切り捨てるともったいないので。

穂の部分は「たけのこ」の食部の中で一番柔らかく価値のある食部です。”姫皮”ともいいます。)

下茹でのあとの下茹で。

切った「たけのこ」を大きめの鍋に入れ(穂の部分は姫皮が取れないよう、やさしく丁寧に慎重に扱って下さい)タップリの湯で茹でます。

湯が少ないと、抜け出た”アク””えぐみ”を再度吸い込んでしまいます。

『下茹でのあとの下茹で』は、”ぬか”を取る作業ですが、「たけのこ」に残っている”アク”や”えぐみ”も取ってくれます。

なので、タップリの湯が必要です。

沸騰したら中火にして、アクをすくい取りながら5~10分茹でます。

その後、流水にさらして冷まし、4、5回すすぎ洗いし、”ぬか”を流します。

水にぬかが浮いてなければ、出来上がり。

”ぬか”をしっかり取るため、是非!やってみてください。

『下茹でのあとの下茹で』 は、

・空洞に残った”ぬか”を取る・”アク”、”えぐみ”を抜く以外に、

「たけのこ」の茹で加減が浅く、柔らかくなってなかった場合に、軟らかくするために使える方法でもあります。

是非!マスターしておいて下さい。

この記事へのコメントはありません。